| Date | 21/01/30 20:52:18 |

| Name | 간로 |

| Subject | 홍콩의 화양연화 5 - 추억의 조건 |

|

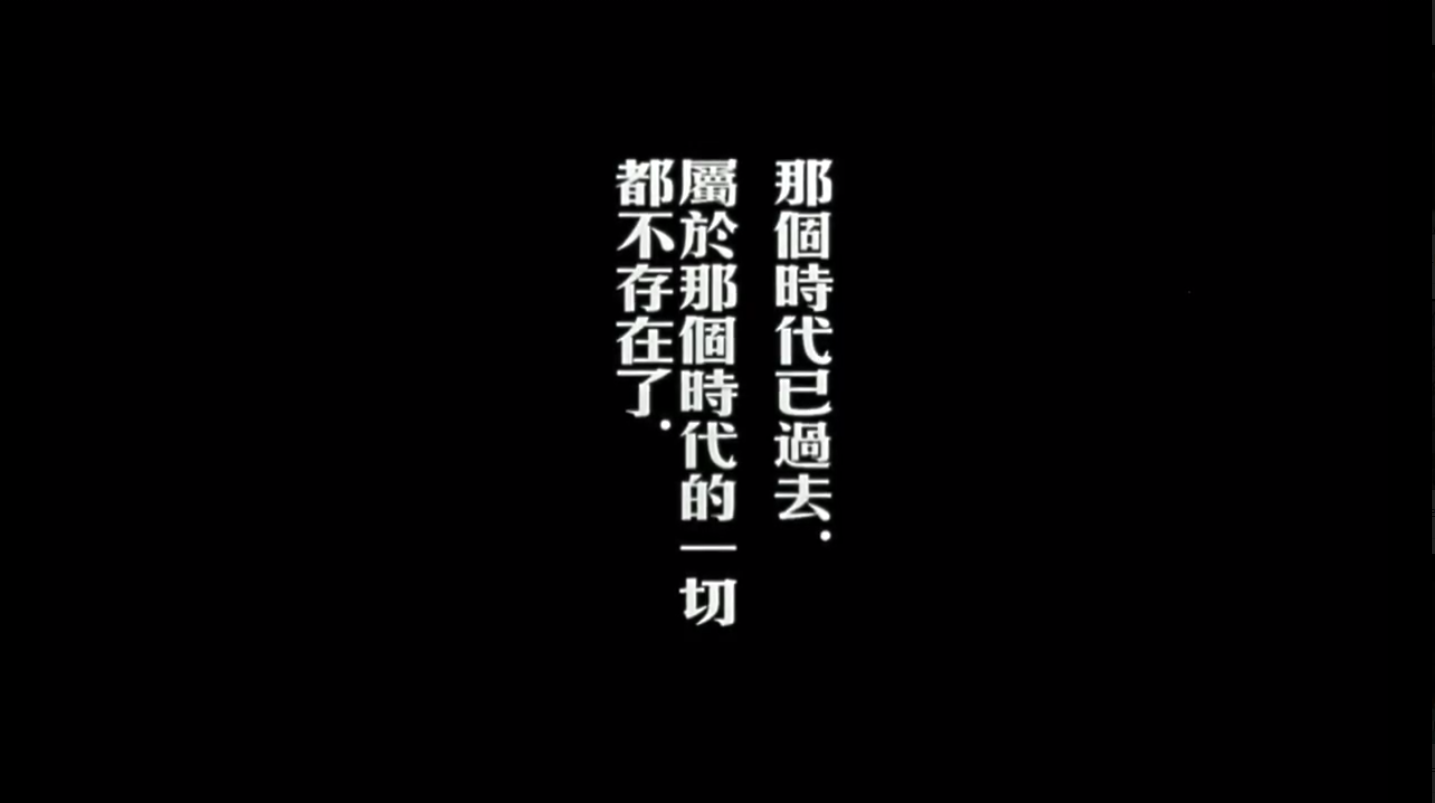

香港的 花樣年華 홍콩의 화양연화 5편 -추억의 조건- 우리는 모든 것을 다시 돌이킬 수 없게끔 살았던 것이며, 이전 것은 아무것도 남지 않았고 아무것도 다시는 돌아오지 않았다. -슈테판 츠바이크, 어제의 세계- 추억이 없는 사람이 있을까. 인간은 세계를 공간과 시간이라는 틀로 경험한다. 공간이라는 축은 어떤 장소가 완전히 사라져버리지 않은 다음에야 남은 그곳으로 돌아가 볼 수 있지만 시간은 그러하지 않은데, 과거-현재-미래에서 현재란 항상 과거로 되어가는 것이며 일단 과거로 되어버린 것은 현재로 돌이킬 수 없기 때문이다. 그렇다면 추억의 전제조건이란 돌아갈 수 없어야 하는 것이다. 즉, 이미 지나가 버린 것이어야 한다. 결코 현재가 될 수 없게 되어 버려서 온전히 상실된 것이다. 그래야 비로소 우리는 과거에 대한 그 상실을 추억이라는 형태로 ‘애도’할 수 있다. 이미 지나가 버린 것은 개인에게는 순수하고 아무 생각없이 행복할 수 있던 어린시절이라든가, 친구들끼리의 말도 안되게 유치하고 바보같았던 장난질이라든가, 아니면 애틋한 첫사랑이라든가의 순간들을 들 수 있으리라. 그 추억이라 불리우는 것들의 전제조건은 온전히 지나가버려야 한다는 것이다. 추억의 대상은 이미 지나가서 현재가 아니어야 하고 또한 현재에 돌아올 수도 없는 것이다. 추억의 대상이 한 개인에게만 머물지는 않는다. 세대별로 어린시절로 생각하는 시대상과 사회는 얼마든지 공유되는 것처럼. ‘응답하라’ 시리즈만 보아도 그러하지 않은가. 그래서 온전히 개인의 추억이라도 그건 그 시대에 대한 ‘우리’의 추억일 수도 있다. 이를테면, 영화 ‘러브레터’를 보고 학창시절을 떠올려보지 않은 이가 없을 것이다. 아니면, 러브레터 말미에 나오는 마르셀 프루스트의 ‘잃어버린 시간을 찾아서’는 어떠한가. 작가의 어린시절에 대한 추억이면서 동시에 세계대전 이전 19세기 유럽에 대한 회상 아닌가. 그런 공유되는 추억이 거대한 시대의 변화와 관련되어 있다면 그런 추억의 회상은 조금 더 극적일 수 있다. 19세기 말 오스트리아에서 태어난 유대인으로 양차대전과 유대인 박해라는 20세기 유럽의 질곡을 온몸으로 겪은 슈테판 츠바이크는 <어제의 세계>에서 1, 2차 세계대전 이전의 유럽을 다음과 같이 말한다. "내가 자라난 제1차 세계대전 이전의 시대를 표현할 수 있는 적절한 공식을 찾는다면 ‘안정의 황금시대’라는 명칭을 붙여주는 것이 가장 적절하지 않을까 생각한다. (…) 19세기에는 그 자유주의적인 이상주의의 견지에서 ‘모든 세계 중에서 제일 좋은 세계’로 틀림없이 직행하고 있다고 모두들 고지식하게 확신하고 있었다. (…) 사람들은 성서보다도 이 ‘진보’를 한층 더 신뢰하고 있었다. 그리고 그 복음은 나날이 새로운 과학과 기계문명의 기적에 의해 논란의 여지없이 증명되는 것처럼 보였다. (…) 국민과 종파 사이의 서로 대치되는 경계선은 점점 공통된 인간적인 것 속으로 허물어져 갔고 이로 말미암아 평화와 안정이라는 최상의 보물이 전 인류에게 분배될 것이라고 그들은 정직하게 믿고 있었던 것이다."  츠바이크가 살아온 세계란 이성과 계몽에 의한, 자유주의와 과학에 대한 믿음이 충만하던 시기의 유럽, 서구유럽문명의 절정기였다. 츠바이크는 말한다. 자신이 살아온 세계는 너무나도 공고한 것이어서 모든 것이 예측가능했고 아무 것도 변하지 않을 것이라 생각했다고. 그러나 ‘어제의 세계’는 단순히 그러한 옛 시대가 어떠했는지를 말하려고 쓴 것이 아니다. 그것은 그 시대가 어떻게 사라져갔는지, 그 몰락과 완전히 지나가버린 ‘어제’에 대한 이야기이다. ‘어제의 세계’ 후반부는 그런 세계가 어떻게 스러져갔는지를 담담히, 때로는 애통하게 말한다. 그리고 츠바이크는 그 시대가 이제 완전히 끝나버렸다고 정리한다. 그래서, 그는 '어제의 세계'를 시작할 수 있었다. 다시는 돌아올 수 없는 옛 시절을 '애도'하기 위해. 오늘날 우리는 츠바이크가 추억하는 그 시대를, 츠바이크가 상실에 몸서리치던 그 시대를 프랑스어로 '아름다운 시절'을 말하는 ‘벨 에포크Belle Époque'라 부른다. 이걸 동아시아 문화권의 감각에 온전히 맞게 얘기하자면 ‘화양연화花樣年華’라 부를 수도 있지 않을까. 1962년 홍콩, 둘의 로맨스를 뒤로하고 모운은 홀로 싱가폴로 떠난다. 둘은 이제 완전히 끝난거 같다. 이미 추억인거 아니냐고? 온전히 돌아갈 수 없는게 아니면 아직 추억할 수 없다. 옛 시절이 과거에 머물지 않고 현재로 이어갈 수 있다면... 그녀는 그걸 지나간 시간으로만 내버려둘 수 없었다. 1963년 싱가폴, 그렇기에 이야기는 이어진다. 려진은 모운을 방문하러 간다. 그가 없는 모운의 빈방에서 그녀는 그에게 전화를 한다. 무슨 말을 하려 했을까. 자기가 왔다고… 다시 시작하자고. 그러려 했을까. 그렇다, 최소한 그녀는 그게 아직 추억이 아니라고 생각하고 온 것 같다. 아름다운 기억을 과거로 두지 말고 다시 현재로 이어가고자. 수화기 저 편의 모운의 목소리를 듣지만, 그녀는 말을 잇지 못한다. 그녀는 무언가 깨달은거 아닐까. 둘의 로맨스는 어차피 이뤄질 수 없었다는 것을? 이미 그 시절은 지나가버렸다는 것을? 그리고 그녀는 그가 간직한 그녀에 대한 추억을 가지고 가버린다. 려진은 아름다웠던 시절을 현재로 불러와 이어가지 않고 마침내 다만 과거의 것으로 놔두기로 한거다. 모운은 방에서 려진의 신발을 애타게 찾는다. 아마도 소중히 간직해온 것이었을텐데, 갑자기 사라졌다. 그게 어떤 물건인지는 아무에게도 말할 수 없다. 혼자서 전전긍긍할 수 밖에… 어리둥절함 후, 보이는 그녀의 흔적. 아, 그녀가 다녀간거구나. 그리고, 그녀가 가져갔구나. 이러고 나서야 이제 영화 화양연화가 진짜 전하고 싶은 감정을 담은… 1966년 홍콩이 나올 수 있다. 옛 집주인을 방문하다가 대화 중 옆집 이야기가 나오자 모운과의 기억에 눈시울이 찡해지는 그녀. 마찬가지로 옛집을 방문하다가 여자와 아이가 같이 산다 들은 옆집을 응시하는 그. 이 방문만 두드린다면, 그는 과거로 돌아갈 수 있을지도 모른다. 그녀와 함께. 하지만 그는 그러지 않는다. 그녀가 신발을 가져가 버렸으니까. 추억이 되었으니까. 온전히 지나가버렸으니까. 그 또한 그래야 한다. 그들은 이제 과거를 애도할 수 있다. 둘의 로맨스는 여기 와서야 비로소 꽃다운 옛 시절, ‘화양연화’라 부를 수 있으리라. 오늘날 우리에게, 돌아올 수 없는 옛 홍콩이 그러하듯 말이다.  <이미지 출처: http://www.jefftam.org/personal/hkhand/hand4.htm>  그 시절은 지나갔고 이제 거기 남은 건 아무것도 없다. 그리고 모운은 지나간 아름다운 시절을, 이제는 결코 돌아올 수 없는 그 시절을 온전히 비밀로 봉하며 ‘애도’한다. 앙코르와트에서… (아아ㅠㅠ 쓰다보니 너무 길어지네요. 마지막 편에서 계속…) 7

이 게시판에 등록된 간로님의 최근 게시물

|

|