- 회원들이 추천해주신 좋은 글들을 따로 모아놓는 공간입니다.

- 추천글은 매주 자문단의 투표로 선정됩니다.

| Date | 19/12/21 22:28:25수정됨 |

| Name | MANAGYST |

| File #1 | 20191221_222225.png (80.1 KB), Download : 96 |

| File #2 | 20191221_222344.png (95.3 KB), Download : 90 |

| Subject | 인구가 줄어드는 것만으로 경제가 망할까? |

|

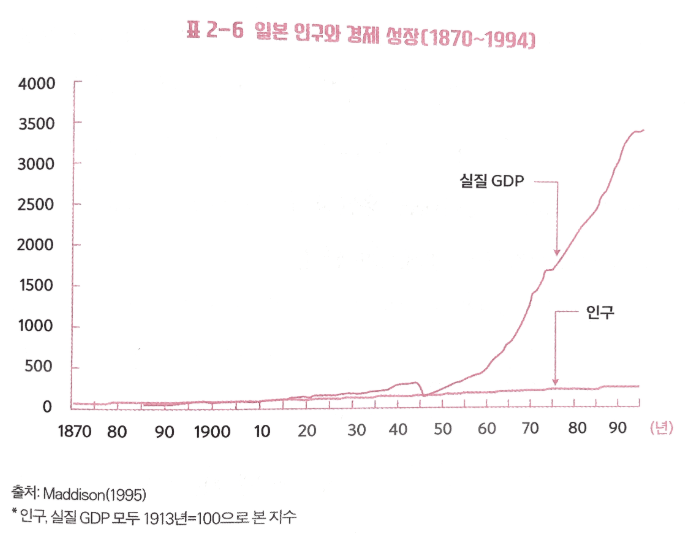

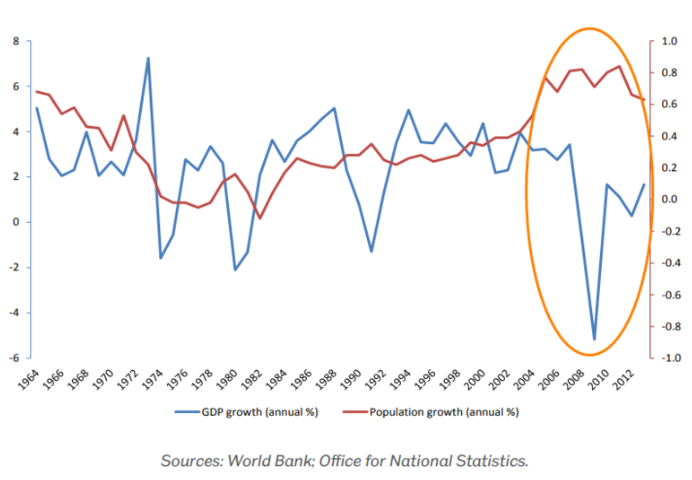

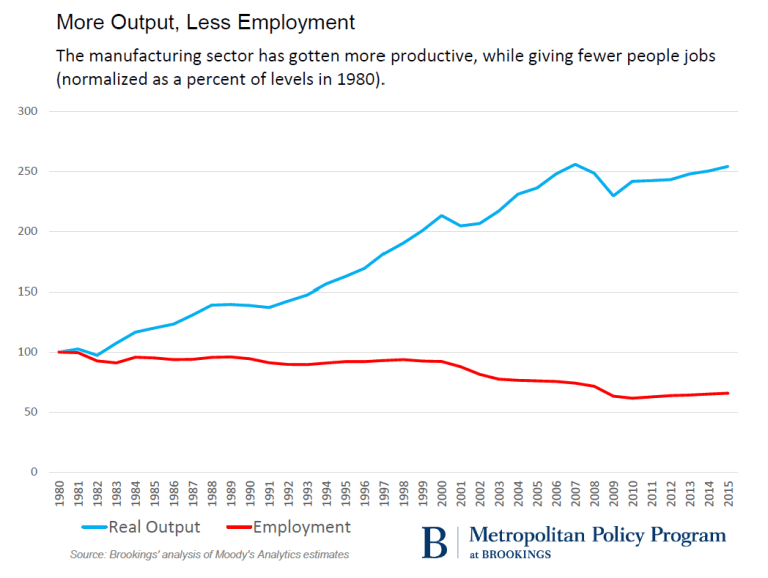

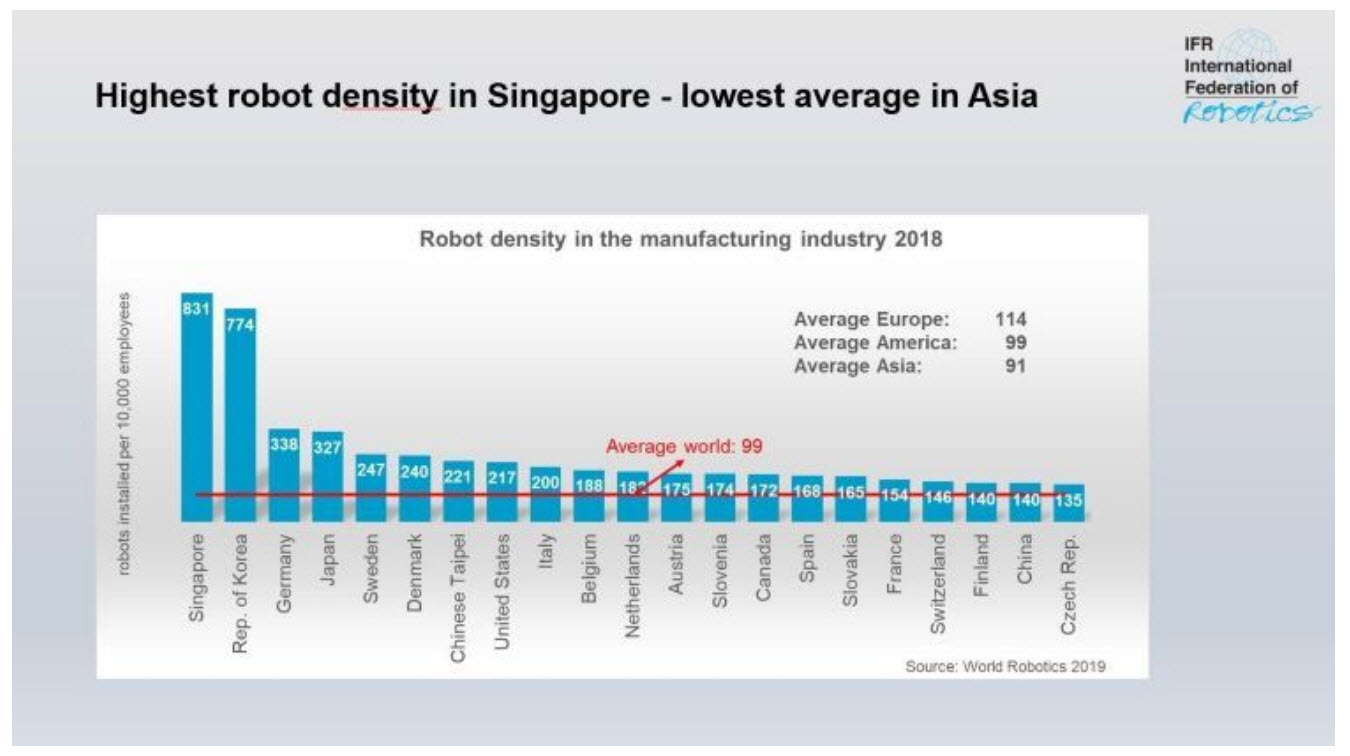

※ 인구에 대한 전문가가 아니기 때문에 책을 통해서 얻고 생각한 부분을 정리하고, 추가로 찾은 정보까지 살짝 정리한 수준의 독후감입니다. 좀 더 높은 가독성을 원하시면, https://blog.naver.com/ronalee/221744914660 - 차례 - 1. 인구를 알아야 하는 이유 2. 영국 사례로 살펴본 인구/경제 관계 3-1. 인구가 줄어도 경제가 나뻐지지 않을 수 있는 이유(공급) 3-2. 인구가 줄어도 경제가 나뻐지지 않을 수 있는 이유(수요) 4. AI와 불도저가 다른 이유 1. 인구를 알아야 하는 이유 저는 인구구조의 변화가 금융시장에 미치는 영향에 주목해야 한다고 생각합니다. 지금 당장 눈에 보이는 큰 변화를 초래하진 않을 수 있지만, 지속적으로 그리고 구조적인 영향을 주고 있다고 생각하기 때문이죠. 선진국을 중심으로 매우 빠른 속도로 고령화가 진행되고 있다는 것은 모두가 알고 있는 사실입니다. 고령화가 진행될 수록 금융시장에 미치는 영향은 "안전자산 선호"로 이어질 수 밖에 없고, 이것이 저금리에도 매우 큰 영향을 줍니다(채권을 사려는 사람이 많으면, 금리는 하락합니다). 게다가 고령화 때문에 연금에 대한 수요는 더욱 커질 수 밖에 없고, 그러다 보니, 금융시장에서 꾸준하게 자산(주식,채권 등)을 살 수 있는 주체는 연금(공적연금, 생명보험사, TDF 등) 밖에 없다는 말이 나올 정도입니다. 때문에 자산의 성격이 passive화 되는 경향이 클 수 밖에 없습니다. 결론적으로 인구는 경제/금리 뿐 아니라, 주요 자산가격과 투자형태(패시브투자) 까지 전 영역에 걸쳐서 묵직~한 영향을 주고 있다는 것이지요. 특히 한국의 인구 문제는 너무 심각한 수준입니다. 놀라운 것은 대부분의 사람들이 한국의 인구구조가 심각하다는 것을 알고 있다는 것인데, 더 놀라운 것은 대부분의 사람들이 인구구조 변화를 심각하게 받아들이고, 행동을 바꾸진 않는다는 것입니다. (※우리나라 인구구조의 심각성을 느끼고 싶다면, 아래 글을 읽으시면 좋습니다 ㅎ) https://blog.naver.com/ronalee/221707074587 이러한 불감증을 보면, 인구구조에 대한 사람들의 반응은 마치 '알츠하이머 병'을 발견한 것과 비슷한 것 같다는 생각이 들었습니다. 언젠가 더 심각해지고, 결국 죽음에 이를 수 밖에 없다는 걸 알지만, 그럼에도 불구하고 아직은 시간이 있다는 것을 알기 때문에 애써 무시하거나 잊고 싶어하는... 그런 느낌? 하지만, 증상이 나올때마다 관심은 더욱 커질 수 밖에 없다는 것은 함정이죠. 그래서 오래전에 읽었던 "인구가 줄어들면, 경제가 망할까"라는 책을 최근 다시 한 번 읽어보면서 관련 내용 몇가지를 정리해봤습니다. 책에서 히로시(저자)는 "인구가 줄어들어도 경제 안 망한다"라는 내용을 이야기하고 싶었던 것 같습니다. 하지만, 제 생각에는 그의 의도를 좀 더 정확하게 표현하기 위해서는 "인구가 줄어드는 것만으로 경제가 망할까?"로 바꾸면 어떨까? 하는 생각이 들었습니다 (ㅎㅎ). 저자의 의도 역시 인구가 경제에 미치는 영향이 크다는 것은 잘 알고 있지만, 너무 지나치게 인구 때문에 다 망했다고 하는 사람들이 많아서 그 사람들에게 "그 정도는 아니야" 정도의 말을 해주고 싶었던 것 같으니 말이죠. 이 책에는 맬서스의 인구론(1798)부터 케인즈의 <인구 감소의 경제적 결과> 등등 수많은 학자들의 연구들을 소개합니다. 너무 많이 인용을 하셔서 혼란스러울 정도인데, 그 내용은 책을 통해서 읽어보시면 좋을 것 같구요. 이 책에서 말하고 싶은 핵심으로 바로 들어갑니다. "인구가 줄어도 경제는 안 망한다" Why? "경제는 인구 때문이 아니라, '혁신' 때문에 성장하기 때문이지.." 그리고는 그림 하나를 던져 줍니다. 이 그림을 처음 봤을 때 저도 "아~ 인구랑 경제랑은 큰 관계가 없구나..."라고 생각이 잠깐 1초 정도 들었습니다만, 자세히 보니, 이 그림은 좀 너무 심했습니다. ㅡㅡ;; 실질GDP가 인플레이션을 감안한 숫자이지만, 그럼에도 불구하고, 엔화의 통화량 증가에 따른 통화가치 하락에 따른 부분은 감안되지 않았을 가능성이 크기 때문입니다. 그리고 이런식으로 그림을 그릴 경우, 50~60년대에 실질GDP 증가율이 인구 증가보다 매우 큰 이후부터는 이 그림이 의미가 없어진다는 점도 문제입니다. 차라리 성장률로 계속 비교하는 편이 나을 것 같습니다. 그래서 좀 찾아봤습니다. 2. 영국 사례로 살펴본 인구/경제 관계 인구증가율과 경제성장률과의 관계를 보면, 양의 상관관계가 있다는 것을 알 수 있는 분석들도 많이 있습니다. 아래 그림은 1964년부터 GDP성장률과 인구성장률을 비교한 그래프입니다. 위의 일본사례와는 많은 차이가 있다는 것을 알 수 있지요 ^^; ' http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2018/11/Brief7-the-relationships-between-economic-growth-and-population-growth.pdf 우선 대체로 비슷한 흐름을 갖는다는 것을 한 눈에 알 수 있습니다 .1960년대에 상대적으로 높은 인구성장률이 높은 GDP 성장률을 설명하고, 1980년대는 반대로 상대적으로 낮은 인구 성장률이 낮은 경제성장률을 설명하는 식으로 말이죠. 하지만, 위 논문에서 소개하는 것처럼 2000년 들어서 그 논리가 깨져버렸다는 것을 알 수 있는데요. 특히 2008년 금융위기 이후로 경제성장률(푸른선)은 급격하게 하락한 반면, 인구성장률(붉은선)은 높은 수준을 유지하고 있다는 점을 지적합니다. 영국은 특이하게도 인구성장률이 경제성장률보다 높네요. 어쨋든 이 사실이 주는 implication이 매우 중요합니다. 인구증가가 경제성장에 미치는 요인이 과거와 많이 달라졌다는 것을 의미하기 때문이죠. 즉, 과거에는 인구가 증가하면, 제조업에서 생산을 많이 하면서 생산량이 늘어나고, 또 이들이 소비를 함으로써 선순환이 일어나는 구조였다면, 이제는 사람이 많을 수록 생산을 더 많이 할 수 있는 환경은 지나버렸다는 것을 의미합니다. 잠시 이 논문을 인용해보면, The type of jobs that the UK now tends to create – low-paying jobs in the services sector (Berry, 2014) – helps to explain the change. Rapid population growth, outpacing productivity, is incentivising firms to concentrate in labour-intense but low value-added industries. 영국의 경우, 일자리가 low-paying jobs in services sector (저임금의 서비스 부분)에서만 늘어나고 있다고 하네요. 때문에 금융위기 이후, 영국은 영국의 기업들이 노동집약적이지만, 경제에는 큰 도움이 안되는 산업(low value-added industries)에만 투자하게 하는 경향이 있다는 것입니다. 앞에서 소개한 그림을 통해서 알 수 있는 몇가지 사실을 정리하면서 넘어갑시다. - 일본의 경제성장과 인구증가를 그린 그림은 크게 과장되었음 - 영국의 사례를 보니, 인구성장률과 경제성장률과 상관관계가 높다는 것을 확인할 수 있었기 때문 - 하지만, 영국의 경우에도 2008년 금융위기 이후에는 이러한 상관관계가 깨졌는데, 이는 인구가 경제성장을 이끌지 못하고 있다는 것을 의미함. - 아이러니하게도 결국 이책이 말하고 싶었던 "인구와 경제성장은 크게 관계 없다"는 논리로 돌아가게 됨. - 하지만, 주장하는 방법은 완전히 달라서 이책은 "인구가 줄어도 경제가 망하는 것은 아니다"라고 한 반면, - 영국의 사례는 "인구가 늘어도 경제가 좋아지지 않는 상황이 되었다"는 결론. 아.. 그럼 어쨋든 결론은 "인구와 경제 성장은 (생각보다는) 크게 관계없다"가 되겠습니다. 그럼 그 이유에 대해서 공급/수요 측면으로 나눠서 설명하보겠습니다. 3-1. 인구가 줄어도 경제가 나뻐지지 않을 수 있는 이유(공급) 인구가 줄어들면, 경제가 망하는 것 아닐까? 하시는 분들의 가장 큰 걱정은 인구가 줄면, 당연히 노동자도 줄어들테고, 생산은 누가 하냐?입니다. 실제로 일본에서의 인구의 심각성을 잠깐 집고 넘어갈게요. 책에서는 2016년에 추정한 기록이 있는데, 일본의 노인경제사회연구센터에서 좀더 따근한 자료(2017년 논문)를 가져와 봤습니다 . http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_ReportALL.pdf 위 그림은 일본전체 인구에 대한 전망입니다. 일본의 경우, 인구가 2015년을 전후로 이미 감소하기 시작했다는 것을 알 수 있습니다. 위 그림의 중간값(굵은 선)을 기준으로 2015년 1.27억명 수준에서 2040년에는 1.11억명, 53년에는 9900만명, 2064년에는 8800만명으로 줄어들 것이라는 건데, 엄청나게 빠른 속도로 감소하는 것을 알 수 있습니다. 사실 이보다 더 심각한 것은 인구구조의 변화인데, 아래 그림에 잘 나와 있습니다 . 일본의 출생아는 1973년에 209 만명 수준이었는데, 2015년에는 101 만명까지 감소했네요. 그 결과, 0~14 세 인구(외국인 포함)는 1980 년대 초 2,700 만 명 규모에서 2015년 인구 조사에 1,595 만 명까지 감소했습니다. 2년 뒤 2021년에는 1,400 만명까지 감소한다고 하니, 거의 40년 동안 이 나이대의 인구가 반토막이 났다는 것을 알 수 있습니다. 상황이 이 정도로 심각하다 보니, 일본내에서 인구 때문에 경제가 망할거라는 이야기가 나오는 것이 이해는 됩니다. 하지만, 인구의 감소가 '생산의 감소'로 연결되지 않는 이유를 생각해보자는 것이 이 책의 주제입니다. 사실 이 문제는 자동화(automation)에 이미 익숙해진 우리에게는 쉬운 문제입니다. 왜냐하면, 과거에 비해 "노동에 의한 생산의 중요성이 크게 감소" 했을 거라는 건 쉽게 짐작할 수 있기 때문입니다. 최근 MIT David Autor(2018)의 연구(Is Automation Labor-Displacing?)에서도 비슷한 내용을 확인할 수 있는데요. 이 연구에서는 자동화로 인해서 고용이 줄어드는 현상은 크게 확인되지 않지만, 전체 부가가치(value-added)에서 노동이 차지하는 부분(labor's share)이 감소했다는 것을 확인시켜주었습니다. 즉, 노동이 기차를 만들고 있지 않다는 것. automation has not been employment-displacing, it has reduced labor’s share in value-added. 또한, "생산성 향상 때문에 노동의 중요성이 감소하는 정도"가 시간이 갈수록 커진다는 것도 확인해주고 있습니다. Our estimates indicate that the labor share-displacing effects of productivity growth, which were essentially absent in the 1970s, have become more pronounced over time, and are most substantial in the 2000s. 아래 그림을 보면, 1970년대(푸른색)에 비해서 2000년대(초록색)에서 "자동화 때문에 노동의 중요성이 감소하는 정도가 심화"된다는 것을 확인할 수 있습니다. 이 책의 저자는 경제 성장은 "인구" 때문이 아니라, "이노베이션"을 통해서 가능하다라는 것을 계속 강조하고 있습니다. 특히, 경제성장률이 인구증가율에 비해 높았던 것을 "노동생산성"이 증가한 것으로 설명합니다. 예전에 100명이 필요했던 공사가 불도저가 등장하면서 5명으로 충분해졌다는 예를 들면서 말이죠. 하지만, 이 이야기는 점점 더 사람이 필요없어진다는 것과 같으니, 슬픈 일이기도 합니다. < 소결 > - 일본의 인구 전망 참 암울함 - 그래서 일본내에서 "인구 때문에 다 망했어"하는 주장이 나올법도 한 듯. - 하지만, 그정도는 아니라는 주장 - why?"경제 성장은 인구 증가 때문이 아니라, 이노베이션 때문" - 이는 생산(공급)이라는 측면에서 인구가 감소해도 자동화 등을 통해서 생산은 증가해왔음 - MIT 연구를 통해 봐도 자동화가 되면서 "노동의 중요성"은 시간이 갈 수록 감소하고 있음 3.2. 인구가 늘어도 수요가 늘지 않는 이유(수요) 노동생산성이 증가해서 인구가 줄어도 생산은 할 수 있다는 이야기는 알겠습니다. 하지만, 반대의 경우에는요?? 인구가 생산을 한다는 것 말고 소비하는 측면에서 말이죠. 이 질문에 대한 해답은 명쾌하지 않았습니다. 다만, 이부분에서도 이노베이션을 강조하면서 넘어간 걸로... 식량에 대한 수요는 포화된다는 엥겔의 주장처럼, 모든 물건에 대한 수요는 포호상태가 됩니다. 그리고 성숙 경제일 수록 새로운 수요에 대한 한계가 생길 수 밖에 없지요. 자동차가 대표적입니다. 경제가 성장할 때는 판매량도 크게 늘어나지만, 선진국이 될 수록 점차 판매량의 증가속도는 둔화될 수 밖에 없습니다. 중국에서 자동차가 엄청나게 성장할 것이라는 기대로 수 많은 기업들이 공장을 지었지만, 지금은 하나둘씩 문을 닫고 있는 것을 우리는 목도하고 있습니다. 그래서 새로운 수요을 만들어 내기 위한 이노베이션이 필요합니다. 이 책에 나온 예는 너무 식상하게도 "성인용 1회용 기저귀"였습니다. ㅎㅎ 혁신이 만들어낸 수요 하면, "아이폰"일 것입니다. 어쩌면, 금융위기를 극복한 것은 QE 때문이 아니라, 아이폰이 만들어낸 새로운 수요 때문이라는 이야기가 있을 정도니 말입니다. 실제로 아이폰의 판매 뿐만 아니라, 우리는 기존과는 완전히 다른 세상에서 다른 생활패턴을 가지며 살아가고 있다는 것을 알 수 있습니다. 아이폰과 같이 눈에 보이는 혁신뿐 아니라, 스타벅스도 혁신이 될 수있습니다. 기존에는 안먹던 커피를 먹게 만드는 것도 새로운 수요를 창출하는 혁신이라는 것이지요. 또한 필요에 의한 소비가 아닌 과시에 의한 소비를 할 수 있도록 하는 "명품"도 혁신이라고 할 수 있습니다. 그렇게 생각하면, 우리 주변에서 혁신은 끊임없이 많이 일어나고 있네요. 하지만, 결국 한사람이 하는 소비는 혁신을 통해서 늘어날 수 있지만, 숫자(인구) 자체가 줄어든다면? 이 부분에 대한 설명이 부족하다는 것은 이책의 한계인 것 같고, 추가로 고민해볼 필요가 있는 것 같습니다. 4. AI와 불도저가 다른 점 제가 이 책을 다시 읽어보는 동안 가장 인상적이었던 부분은 아이러니하게도 아래 부분이었습니다. AI, IT는 인간의 '두뇌'를 대체한다는 점에서 기존 기계와 다르다. 그런데 인간의 '근력'에 의지해야만 했던 일을 불도저가 대체한 경우와 본질적으로 어떻게 다르다고 볼 수 있을까? 전통적으로 인간이 했던 일들 중 많은 부분이 기계로 대체되어 왔으나, 인간이 해고되는 일은 발생하지 않았으며 오히려 노동생산성이 향상되고 임금이 상승하기도 했음. 결국 사람들은 기계 덕분에 풍요로워진 것이다. 기계가 일자리를 뺏으려 했을 때도 노동자들의 극렬한 저항이 있었지만, 결국 인류는 더 잘 살게 된 것 아니냐? AI랑 불도저가 뭐가 다르냐. 라는 질문입니다 이부분에 대한 설명은 최근에 제가 썼던 글을 재인용하면서 정리해볼까 합니다. ---------------------------------------- https://blog.naver.com/ronalee/221706333101 보통 AI가 디플레이션을 유발한다고 하면 많이 사용되는 예로 '아마존이나 쿠팡같은 회사가 나오면서 유통 업체가 더 싼 가격에 물건을 제공할 수 있다'는 이야기가 언급됩니다. 오늘은 AI가 디플레이션을 유발할 수 밖에 없는 보다 근본적인 이야기를 한번 해보려고 합니다. 혹시 Moravec's Paradox 를 들어보셨나요? For AI, the hard things are easy. But, the easy things are hard. AI는 사람이 어려워 하는 것은 쉽게할 수 있지만, 오히려 사람이 쉽게 할 수 있는 것은 어려워한다는 것이지요. 예를 들어 5개 국어를 하는 것은 사람에게 너무 힘든 일이지만, AI는 쉽게 할 수 있습니다. 복잡한 수학문제를 푸는 것도 마찬가지입니다. 사람에겐 너무 어려운 것이지만, AI는 너무 쉽게 해결할 수 있습니다. 반면에 식탁을 닦는다던지 청소를 한다던지 하는 등의 일상적인 행동은 의외로 AI가 하기엔 매우 큰 어려움이 있습니다. 흠... 어떤 생각이 드시나요?? Moravec's paradox는 인간에게 좋은 소식이기도 하지만, 나쁜 소식이기도 합니다. 좋은 소식은 AI가 생각보다 못하는 일들이 많이 있으니, 걱정했던 것보다 일자리가 빨리 없어지진 않을 수 있다는 것입니다. 하지만, 나쁜 소식은 그 일이 말 그대로 "쉬운 일"이기 때문에 누구나할 수 있는 일이어서 임금이 높아질 가능성은 없다는 점입니다. 실제로 미국에서 올해 채용이 늘어난 분야(industry)를 따져보면, IT와 같은 산업을 제외하면, 호텔/레스토랑 등에서 일하시는 분들이 많이 늘었다고 하네요;; AI가 확산될 수록 Job market에서는 고소득을 받을 수 있는 일자리는 줄어들고, 저소득을 받을 수 있는 일자리는 늘어나면서... 자연스럽게 전체적인 임금의 하방압력을 키우는 효과가 나올 수 있다는 것입니다. 그러면, 당연히 물가가 오르기도 어려워지는 상황이 될 것입니다. AI가 디플레이션을 유발할 수 밖에 없는 이유입니다. ---------------------------------------- 네.. 불도저와 AI가 다른 점은 "불도저가 빼앗아 갔던 일자리보다 더 상위의 일자리를 뺏어갈 것"이라는데 있습니다. 이는 더욱 심한 양극화가 진행될 수 있다는 것을 의미하지요. * Cascade님에 의해서 티타임 게시판으로부터 게시물 복사되었습니다 (2019-12-29 19:39) * 관리사유 : 추천게시판으로 복사합니다. 18

|

|