- 다양한 주제에 대해 자유롭게 글을 작성하는 게시판입니다.

| Date | 23/01/22 00:48:09 |

| Name | 카르스 |

| File #1 | 2023_01_21.png (169.5 KB), Download : 8 |

| Link #1 | https://twitter.com/ZackCooper/status/1615352772727132160 |

| Subject | 윤석열 정부 한미동맹 어젠다의 의외의 걸림돌 |

|

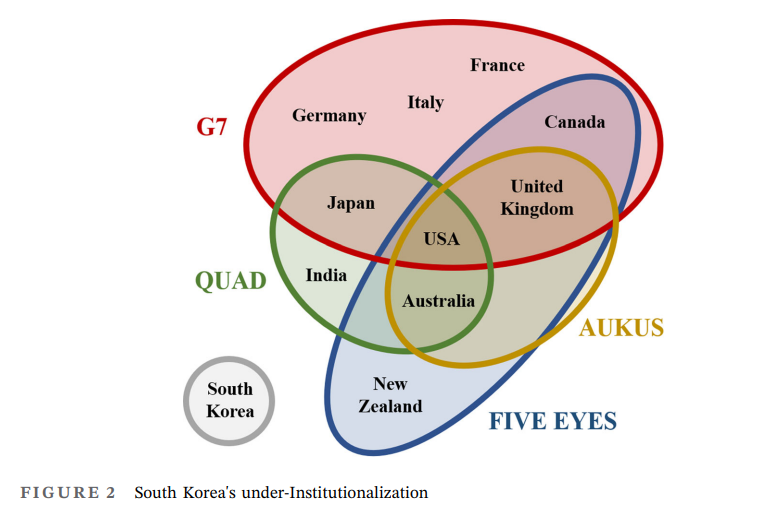

정치외교는 제 전공이 아니지만, 위 링크에 올라간 저자분의 그림이 설명이 매우 절묘하고 논문도 매우 짧아서 정독하게 되었습니다. 티타임 글가뭄이 너무 심해져서 저라도 글비를 내려보죠. Cooper (2023)에 따르면, 윤석열은 미국의 인도태평양 전략에 참여하여 한반도를 넘어서 외교력을 투사하는 글로벌 중추국가(global pivotal state)로서 역할하려 시도하고 있습니다. 문재인 정부 때 미국의 요구를 수용한 것이지요. 논문 설명에는 없지만 한반도 문제에만 집중한 문재인 정부 외교에 대한 비판도 반영된 듯 하고. 보통 이런 어젠다에 대한 비판은 펠로시 방한을 접견하지 않았거나 쓸데없는 외교적 실언을 하는 언행불일치 문제나 중국과 북한을 너무 자극한다는 어젠다 자체에 대한 비판이 주인데, 잘 언급되지 않지만 중요한 문제가 있습니다. Cooper (2023)에 따르면, 다른 미국의 동맹이나 협력국들과 달리 현재 시점의 한국은 미국이 중심이 된 국제조직들 - 즉 Quad, AUKUS, Five eyes 등 - 가입 참여도가 현저하게 낮습니다. 보다시피 한국은 미국이 중심이 된 Five Eyes, AUKUS, Quad, G7 그 어디에도 속해있지 않습니다. 이렇게 적은 멤버로 운영되는 소자주의적인(minilateral) 국제조직들이 미국 외교에서 중요성이 높아지는지라 여기서의 저조한 참여는 한미동맹에서 큰 문제입니다. 이러한 저조한 참여는 단순히 한국이 비서구 국가라서 그런 것만도 아닙니다. 같은 비서구권인 인도는 Quad에, 일본은 Quad와 G7에 속해 있는데 한국은 어디에도 속해있지 않습니다. G20 미국 동맹국 중 위의 네 조직 어디에도 속하지 않는 나라는 한국이 유일합니다. 그렇기 때문에, 한국이 인도태평양 전략에서 글로벌 중추 국가로서 발휘할 역량은 한정될 수밖에 없습니다. 의지가 있어도 능력이 안 되는 것이지요. 그래서 논문의 저자는 한국에 세 가지 해결책을 제시합니다. 삼자택일은 아니고 셋을 동시에 추구할 수도 있습니다. 1. 미국과의 양자적인 관여(bilateral engagement) 확대하기 그러나 이는 위에서 말한 소자주의적 조직들 위상이 강해진 상황에 맞지 않습니다. 2. 미국이 중심이 된 Quad, Five Eyes, AUKUS, G7 등의 조직에 가입하기 그러나 이 또한 어렵습니다. 기존 회원국들의 반대도 고려해야 하고, 한국을 가입시키려면 아예 조직의 정체성이나 이름을 바꿔야 하는 경우도 생기거든요. (G7을 D10 - Democracy 10으로 개칭한다던가...) 3. 조직화되지 않은 영역에서 새롭게 독자적 조직을 구축하기 좋은 예시로 반도체 공급 체인국가끼리 뭉친 Chip 4 (한국, 일본, 대만, 미국)을 듭니다. 한국은 중국과의 마찰을 우려해서 가입을 꺼려하지만, 좋은 선택지가 될 수 있다고 합니다. 한국이 국제조직 과소참여 문제를 극복하고, 한미동맹을 강화하면서 진정한 글로벌 중추국가가 될 수 있을까요. 한국 국력이 강해진 만큼 더 많은 책임이 주어지는 건 자연스럽지만, 그 책임을 치를 준비가 되어 있는지 모르겠습니다. 출처: Cooper, Z. (2023). Focus versus format: An American view of South Korea's regional engagement. Asian Politics and Policy, 1-11. https://doi.org/10.1111/aspp.12677 2

이 게시판에 등록된 카르스님의 최근 게시물

|

|

어차피 다들 아시는 거지만, 한국의 위치나 국력을 생각할때 정말 미국을 선택한다면, 새로운 조직 구축은 물론이고 기존 조직 참여도 가능할거라 생각합니다. 다만 1) 중국이 한국의 최대 수출국이고 미국/EU가 2,3위 수출국인 입장에서 2) 우리는 한 쪽을 포기할때의 재앙적인 손실을 감당할 수 있는지 3) 블록화 되는 세계 경제에서 언제까지 선택안하고 버틸수 있는지 를 도저히 모르겠읍니다.

정치 문제가 아니더라도, 우리나라 기술/산업을 먹어치우려는 중국과 거리를 둬야 한다는걸 모르는 사람은 별로 없겠지만, 피해를 최소화 하는건 참 어려운것 같읍니다.

정치 문제가 아니더라도, 우리나라 기술/산업을 먹어치우려는 중국과 거리를 둬야 한다는걸 모르는 사람은 별로 없겠지만, 피해를 최소화 하는건 참 어려운것 같읍니다.

개인적인 생각입니다만, 피해없는 탈중국이라는 건 참 어려워보입니다. 피해가 없는 상황이란건 반대로 말하면 피해를 감수하고 진입했을 때 이익이 큰 상황이기 쉽기 때문에 결국 중국에 베팅하는 누군가가 생기더라구요.

탈중국을 한다는 것은 각 주체가 스스로의 경쟁력 (기술이든 자본이든)이 떨어져서 생기는 일이지 국가적으로 유도하긴 어렵지 않나 보고 있습니다.

탈중국을 한다는 것은 각 주체가 스스로의 경쟁력 (기술이든 자본이든)이 떨어져서 생기는 일이지 국가적으로 유도하긴 어렵지 않나 보고 있습니다.

외교에 일자무식이라서 그런지 소자주의적 조직의 위상 그런 게 높아진다고 거기에 꼭 참여해야 하는 건가 하는 생각은 드네요. 어느 곳에도 속해있지 않으면 그만큼 몸값이 높아지는 것 아닌가 해서요. 뭐 상당히 고도의 균형감이 필요할 테니 잠잠하던 관계마저 굳이 긁어 부스럼을 내는, 아니 자기가 뭘 하는지고 모르고 주변관계 들이받아 파탄내고 다니는 현 정부에게 기대하긴 어려울 것 같긴 하지만...

탈중국은 앞으로 강제된 미래라서 대비는 하긴 해야지요.

SSSR급 대통령도 이건 빡빡한 난이도일겁니다.

일본과의 진정성 있는 화해도 필수인데 이건 이전에 망쳐놓은게 있으니 잘 해봐야죠

SSSR급 대통령도 이건 빡빡한 난이도일겁니다.

일본과의 진정성 있는 화해도 필수인데 이건 이전에 망쳐놓은게 있으니 잘 해봐야죠

북한을 빌미로 일정 수준의 군사적 거리를 유지하는 게 경제적으로 좋긴 합니다. 어차피 이미 경제 구조 상 둘 중 하나 선택하는 게 현실적이지 않은데 - 가장 큰 위협은 둘 모두에게서 외면 받는 거기도 하고 문재인은 지나치게 대북 관계를 신경 써서 실패했지만 네고시에이터가 될 수 밖에 없습니다. 아니면 빨리 중국 의존돌 전환하거나요.

완벽하게 탈중국 하면서 개털되고나면, 일본이 '어 한국 이제 그냥 우리 밥이네?' 하면서 한대씩 칠때 그냥 쳐맞는수밖엔 없을것 같은데요

이런건 문제 없는걸까요? 국제외교는 너무 어렵네요.. (하기야 안어려운게 뭐 있겠습니까만..)

이런건 문제 없는걸까요? 국제외교는 너무 어렵네요.. (하기야 안어려운게 뭐 있겠습니까만..)

| 목록 |

|