- 새로운 뉴스를 올려주세요.

| Date | 24/07/01 10:52:10수정됨 |

| Name | 카르스 |

| Subject | 1위 소득세, 3위 부가세… '세금 빅3′ 비율 바뀌었다 |

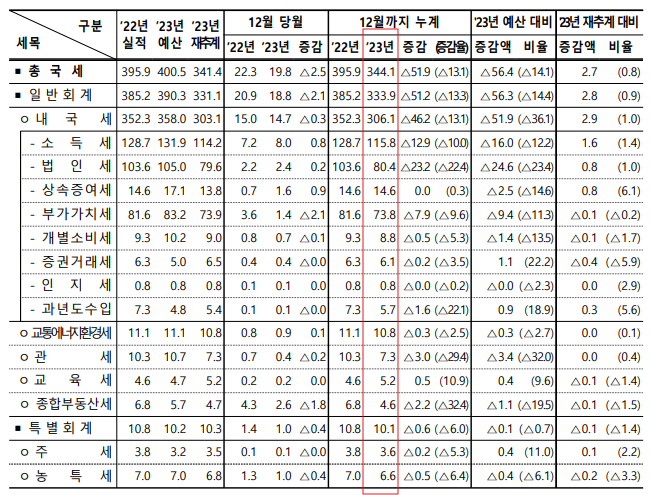

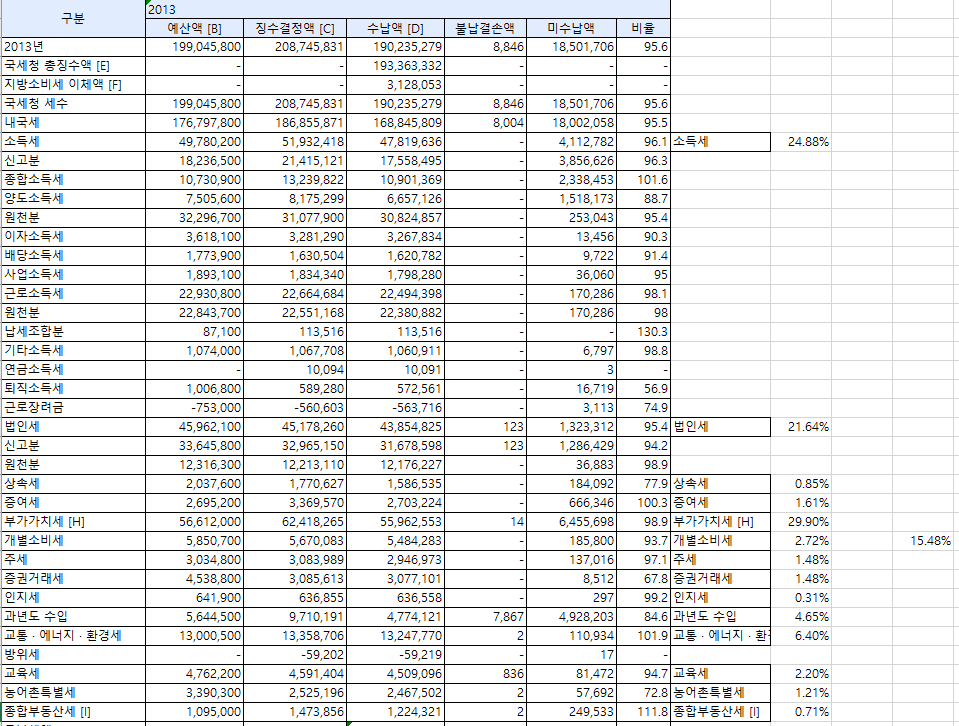

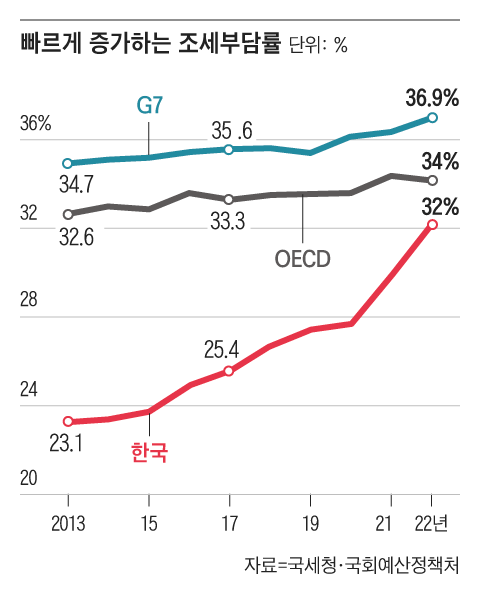

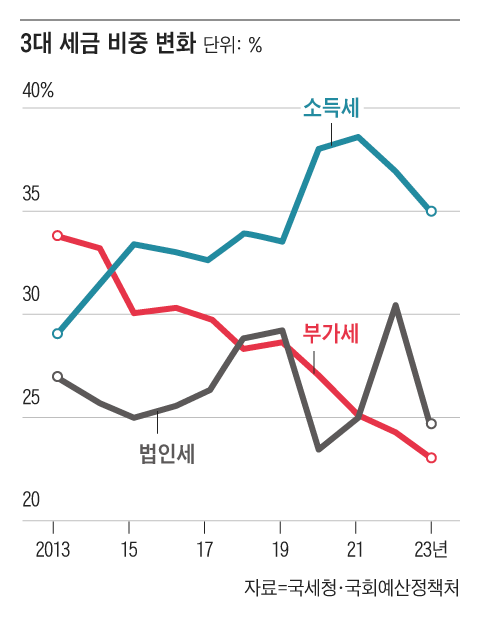

열심히 일하는 국세청 덕분에 10년 사이에 관세를 제외한 내국세 징수는 2013년 168조원대에서 2023년 335조원대로 2배쯤 증가했다. 같은 기간 국내총생산(GDP)이 52.8% 증가한 것과 비교하면 소득 증가에 비해 세금이 더 빠르게 늘어나고 있다는 걸 알 수 있다. 대한민국이 선진국에 비해 조세부담률이 낮다는 인식이 정설처럼 인정되고 있지만 그건 과거의 이야기다. 조세부담률이란 GDP 대비 국민이 낸 세금을 말한다. 2013년 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 평균 조세부담률이 32.6%인 데 비해 우리나라의 조세부담률은 23.1%로 격차가 매우 컸다. 하지만 2022년에는 OECD 평균 34%와 거의 근접한 32%까지 상승했다. 이 추세로 나아가면 조만간 OECD 평균을 넘어서는 것은 확실해 보인다. 대한민국이 선진국이 되었다는 것을 세금이 보여주고 있는 것이다. 문제는 최근의 조세부담률 증가 속도가 너무 빠르다는 점이다. 2019년부터 2022년까지 3년 동안 OECD 평균 조세부담률은 0.6%포인트 증가했지만 우리나라는 4.8%포인트 늘어났다. 최근 몇 년간 세금 부담이 크게 늘었다고 생각한 개인과 기업들이 막연한 느낌을 가진 게 아니었다는 얘기다. 사회 발전에 따라 세금 규모가 증가하는 것은 당연하지만 그 속도가 과도하면 조세 저항을 비롯해 여러 가지 문제가 발생하게 되는데, 최근 우리나라가 이 단계에 들어서고 있는 것으로 보인다. (중략)  10년 전에는 부가가치세가 가장 큰 비중을 차지하고 소득세와 법인세가 2, 3위였는데 2015년 이후 소득세가 급증하면서 계속 1위를 차지하고 있다. 10년 동안 소득세가 142% 증가하는 동안 법인세는 83%, 부가세는 32% 증가했다. 많은 이들이 우리나라는 직접세 비중이 낮고 간접세 비중이 높다고 알고 있지만 현실은 완전히 달라졌다. 1990년에는 전체 조세에서 부가세가 차지하는 비율은 18.7%로 OECD 평균 18.9%와 유사한 수준이었지만 30년이 지나면서 OECD 평균은 21.5%로 상승한 데 비해 우리는 오히려 15.3%로 낮아졌다. 소득세 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 것은 월급쟁이로부터 징수하는 근로소득세다. 근로소득세 증가는 2013년 22조4000억원 규모이던 근로소득세는 2023년 62조원으로 크게 증가했다. 10년 동안 전체 소득세가 142% 증가하는 동안 근로소득세는 176% 증가하면서 더 빠르게 늘어난 것이다. 특히 2020년부터 2022년 2년 동안의 증가세는 37%에 이르렀다. 근로소득세의 급증은 임금이 많이 올랐다는 걸 보여주는 증거로서 기분 좋게 받아들일 수도 있다. 하지만 현실은 그렇지 못하다. 소수가 부담하는 비중이 지나치게 커지고 있다. 2022년을 기준으로 살펴보면 연봉 1억원 이상을 받는 사람은 전체 근로소득자의 6.4%수준인데, 이들이 납부하는 근로소득세는 전체의 62.7%를 차지하고 있다. 반면 전체 근로소득자 2053만명 가운데 면세자는 690만명(33.6%)에 이른다. 2014년 48.1%였던 수준과 비교하면 많이 축소되었지만 여전히 면세자가 많다. 고소득자가 더 많은 부담을 하는 것은 당연하지만 다른 나라와 비교해서 볼 때 고소득 구간에 세 부담이 집중되는 특성을 보여주고 있다. 과거 극소수 고소득자에 대해 적용되는 것으로 간주해 만든 과세 구간과 세율이 계속 유지되면서 자연스럽게 증세 효과를 거두고 있는 것이다. 세금은 국가 경제 규모의 확대에 따라 늘어나는 것이 당연하다. 우리나라와 같이 급속한 고령화에 따른 복지 비용 증가가 예견돼 있는 경우 더욱 그럴 수밖에 없다. 국제적으로 비교해보면 우리의 총 조세 수입에서 소득세와 법인세로 이루어진 소득 과세의 비율은 37.4%로 OECD의 36.9%와 유사한 수준에 도달했다. 반면 부가세와 개별소비세로 이루어진 소비 과세의 경우 22.7%로 OECD 30.9%에 비해 아직 낮은 수준이다. 단기적으로 급등한 소득세 비중을 더 높이기도, 국제적으로 다른 국가에 비해 높은 수준의 법인세를 올리는 것도 쉽지 않다. 그렇다면 선택은 간접세의 단계적 확대일 수밖에 없다. 대한민국이 간접세 비중이 높고 조세부담률이 낮다는 과거의 편견과 관념에서 벗어나야 한다. 간접세가 역진세라는 단순 논리에서 벗어나 전체 세원을 균형 있게 확대하고 납세자의 부담을 보다 균등하게 하기 위한 노력을 시작할 때가 됐다. 출처: https://www.chosun.com/opinion/specialist_column/2024/06/30/NRTMTP52DRBFZLXX26QAGF6QGE/ ==================================================================================== 믿고 보는 최준영 박사님의 분석글. 조세분담률의 급격한 증가는 알고 있었지만 벌써 OECD 평균에 근접했을 줄은 생각도 못했네요. 소득세 비율의 급격한 증가도 그렇고. 이 정도면 부가세 증세가 합당해 보이고, 부유층 증세 건으로 백래쉬가 와도 할 말 없는 급이긴 합니다. 3

이 게시판에 등록된 카르스님의 최근 게시물

|

|