- 새로운 뉴스를 올려주세요.

| Date | 20/10/31 23:35:35 |

| Name | 메오라시 |

| File #1 | l_2020102401002531100211031.jpg (36.0 KB), Download : 49 |

| File #2 | l_2020103001003372100280132.jpg (107.2 KB), Download : 47 |

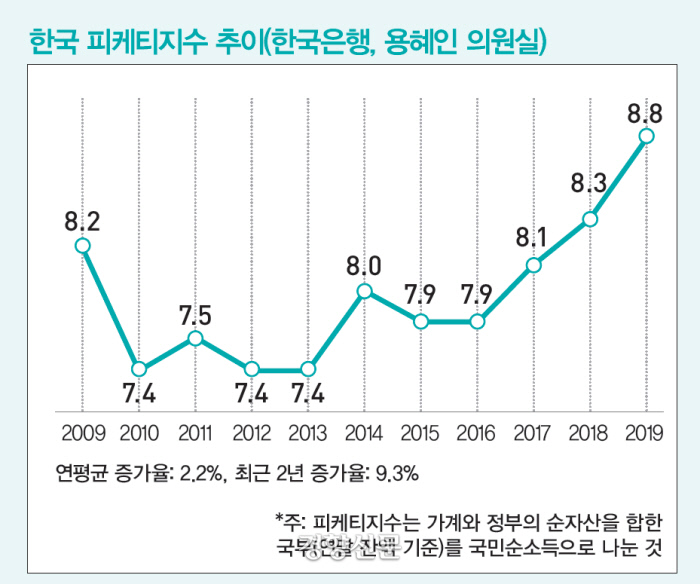

| Subject | 피케티지수 급상승, 우려되는 한국의 불평등 |

|

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?art_id=202010311526001 http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202010232107005 경제활동을 하며 살아가는 누구나 직관적으로 아는 점이겠지만, 통계로 보여주는 데 의미가 있는 것 같네요. 2

이 게시판에 등록된 메오라시님의 최근 게시물

|

|