| Date | 25/02/08 20:34:28 |

| Name | 구밀복검 |

| File #1 | xbcsgxbx.png (98.1 KB), Download : 0 |

| File #2 | zvxazvzxzv.png (129.3 KB), Download : 0 |

| Subject | 한국은행 "20대 생애소득 23% 줄었다" |

|

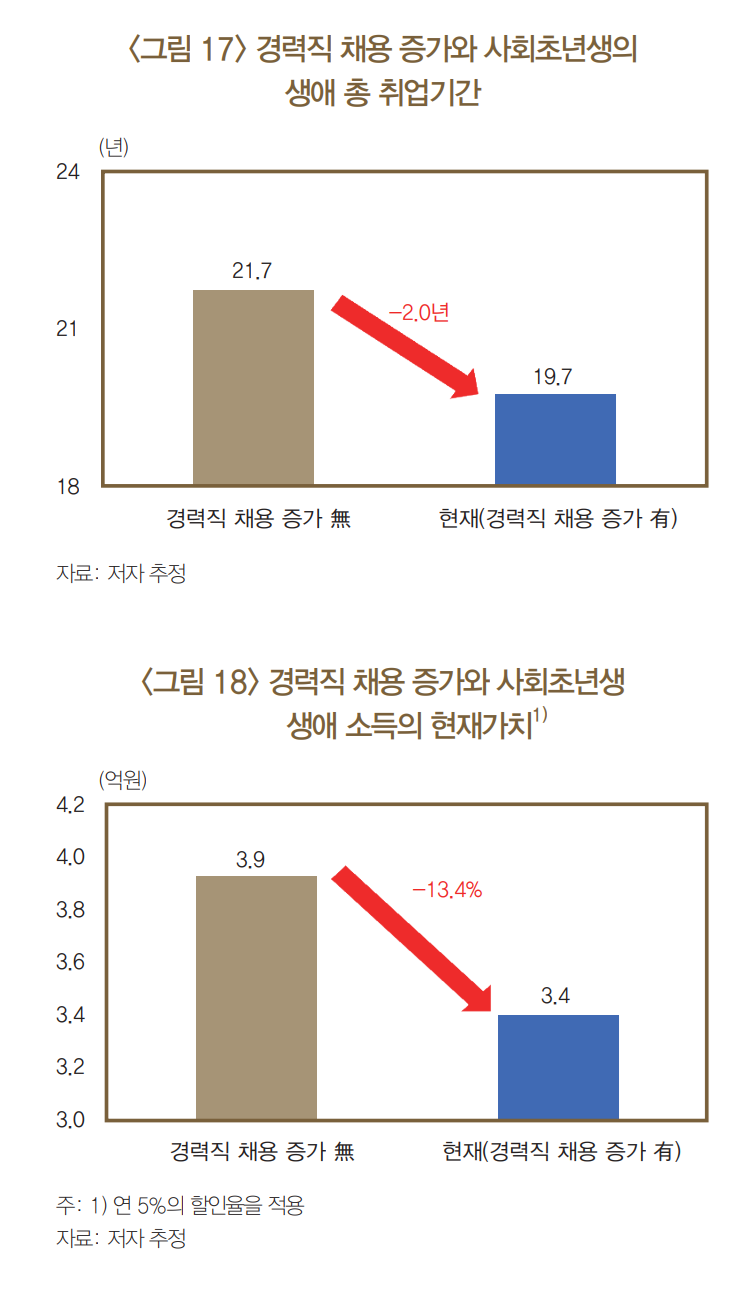

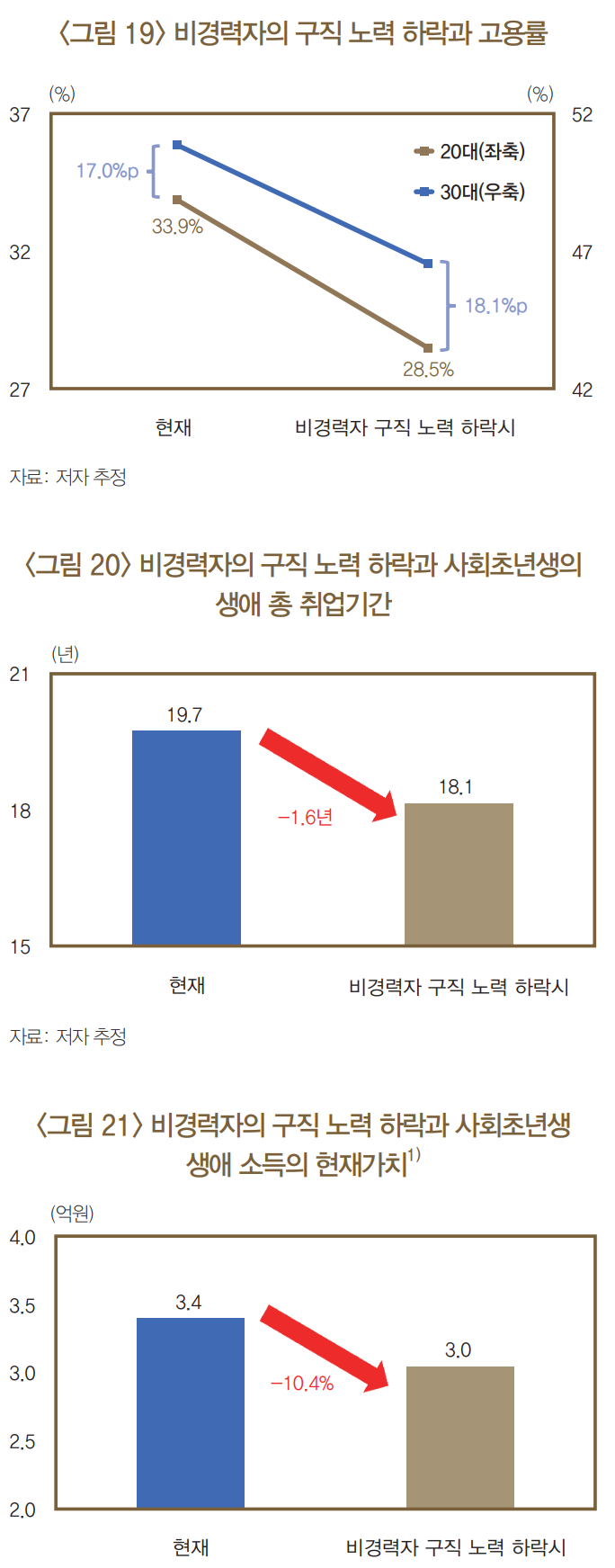

한국은행이 4일 펴낸 '경력직 채용 증가와 청년 고용' 제하의 BOK이슈노트 보고서에는 한은 조사국 고용분석팀 소속 채민석 과장과 장수정 조사역의 이 같은 연구 결과가 실렸다... 한국경영자총협회와 한국고용정보원이 기업 신규 채용 계획을 조사한 결과, 경력직 비중은 2009년 17.3%에서 2017년 30.9%, 2021년 37.6%로 급등한 것으로 나타났다. 문제는 노동시장에 갓 진입한 청년들이다. 특히 20대의 경우 이전 취업 경험이 없는 비경력자 비중이 커 취업 기회가 다른 연령층 대비 더욱 제한될 것으로 우려된다... ...첫 취업이 밀리자 사회초년생이 기대할 수 있는 생애 총 취업 기간은 평균 2년 단축(21.7→19.7년)됐다. 이로 인해 생애 총소득을 연 5% 금리로 할인한 현재 가치는 3억 9000만 원에서 3억 4000만 원으로 13.4% 낮아졌다. 여기에 경력직 채용 증가로 취업 기회가 제한되는 상황이 지속될 경우, 구직 포기 청년이 늘어나면서 악영향은 심화될 것으로 분석됐다. 연구진은 비경력자의 구직 노력이 30% 낮아진 경우를 모형으로 시뮬레이션한 결과, 20대 청년 고용률이 현재보다 5.4%p 낮아지면서 30대와의 격차가 1.1%p 확대되고 생애 총 취업 기간은 1.6년 더 줄어들면서 생애 소득의 현재 가치도 10.4% 더 낮아진다고 밝혔다. 즉 경력직 채용 선호로 사회초년생의 생애 총 취업 기간이 21.7년에서 18.1년으로 총합 3.6년 단축되면서, 이들의 평생 벌어들이는 소득의 현재 가치도 3억 9000만 원에서 3억 원으로 1억 원 가까이 증발한다는 결론이 도출된다... https://www.news1.kr/economy/trend/5678545 https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002353/view.do?nttId=10089620&searchCnd=1&searchKwd=&depth2=201156&depth3=200433&depth=200433&pageUnit=10&pageIndex=1&programType=newsData&menuNo=200433&oldMenuNo=200433 1억이라고 하면 오히려 임팩트가 약한 거 같아서 제목 어그로 끌어봤읍니다. 거짓말은 아님. 1

이 게시판에 등록된 구밀복검님의 최근 게시물

|

|

처음 봤을 때 추정치가 너무 극단적이라서 모형이 의심이 됐는데, 훑어보자니 문제가 보이네요.

서론은 물론이고 모형에조차 남녀나 혼인/출산 관련 변수가 아예 없습니다.

보자니 20-30대 상용직 고용률 격차가 벌어지는 걸 경력직 채용으로만 설명하려는 것 같은데, 최근 30대에서 여성 고용률이 크게 올라갔다는 중요한 트렌드를 무시한 겁니다. 경력단절이 줄어든데 더해 (유자녀/기혼 여성 고용률이 증가) 혼인/출산이 줄어들고 늦어졌기 때문입니다. 굉장히 큰 이슈인데, 이건 마치 청년 남녀의 정치성향을 논하는데 젠더 이슈를 완전히... 더 보기

서론은 물론이고 모형에조차 남녀나 혼인/출산 관련 변수가 아예 없습니다.

보자니 20-30대 상용직 고용률 격차가 벌어지는 걸 경력직 채용으로만 설명하려는 것 같은데, 최근 30대에서 여성 고용률이 크게 올라갔다는 중요한 트렌드를 무시한 겁니다. 경력단절이 줄어든데 더해 (유자녀/기혼 여성 고용률이 증가) 혼인/출산이 줄어들고 늦어졌기 때문입니다. 굉장히 큰 이슈인데, 이건 마치 청년 남녀의 정치성향을 논하는데 젠더 이슈를 완전히... 더 보기

처음 봤을 때 추정치가 너무 극단적이라서 모형이 의심이 됐는데, 훑어보자니 문제가 보이네요.

서론은 물론이고 모형에조차 남녀나 혼인/출산 관련 변수가 아예 없습니다.

보자니 20-30대 상용직 고용률 격차가 벌어지는 걸 경력직 채용으로만 설명하려는 것 같은데, 최근 30대에서 여성 고용률이 크게 올라갔다는 중요한 트렌드를 무시한 겁니다. 경력단절이 줄어든데 더해 (유자녀/기혼 여성 고용률이 증가) 혼인/출산이 줄어들고 늦어졌기 때문입니다. 굉장히 큰 이슈인데, 이건 마치 청년 남녀의 정치성향을 논하는데 젠더 이슈를 완전히 배제하려고 설명하는 수준의 결함입니다. 저 같으면 고용률이 경력단절과 혼인/출산 감소와 관련이 훨씬 덜한 남자만 따로 놓고 모형을 추정하겠습니다. 그 문제를 모르진 않을 텐데, 그러면 결과가 재미없어서(?) 저렇게 했나 싶네요.

서론은 물론이고 모형에조차 남녀나 혼인/출산 관련 변수가 아예 없습니다.

보자니 20-30대 상용직 고용률 격차가 벌어지는 걸 경력직 채용으로만 설명하려는 것 같은데, 최근 30대에서 여성 고용률이 크게 올라갔다는 중요한 트렌드를 무시한 겁니다. 경력단절이 줄어든데 더해 (유자녀/기혼 여성 고용률이 증가) 혼인/출산이 줄어들고 늦어졌기 때문입니다. 굉장히 큰 이슈인데, 이건 마치 청년 남녀의 정치성향을 논하는데 젠더 이슈를 완전히 배제하려고 설명하는 수준의 결함입니다. 저 같으면 고용률이 경력단절과 혼인/출산 감소와 관련이 훨씬 덜한 남자만 따로 놓고 모형을 추정하겠습니다. 그 문제를 모르진 않을 텐데, 그러면 결과가 재미없어서(?) 저렇게 했나 싶네요.

| 목록 |

|