- 다양한 주제에 대해 자유롭게 글을 작성하는 게시판입니다.

| Date | 19/08/01 14:41:12 |

| Name | 그대지킴이 |

| Subject | 돈 못 버는 LCK, 이대로 괜찮은가? |

|

※ 새벽에 일찍 깨서 두서없이 쓴터라 정리가 잘 되지 않았습니다. 더구나 개인적인 생각도 많은터라 그냥 재미로 봐주시길 바랍니다 :) 1. 리그오브레전드가 오랫동안 자리 잡으면서 e스포츠 시장은 확실하게 커졌습니다. e스포츠에 몇 백억씩 투자하는 뉴스가 헤드라인을 장식하고, 선수 연봉이 스포츠 스타들처럼 몇 억이 기본입니다. 그런데 정작 LCK 구단들은 돈을 못 벌고 있는 게 현실입니다. 2. LCK 10개 구단 중 대기업이 창단한 곳은 SK텔레콤 T1과 kt롤스터, 그리고 한화생명e스포츠 입니다. 나머지 구단들은 제법 건실한 IT 기업 혹은 뉴미디어 스타트업입니다. 진에어는 형식상 네이밍 스폰서로만 남았고, 한국e스포츠협회에서 실질적으로 운영하고 있으니 번외에 가깝군요. 3. 2018년 LCK 1군 선수의 평균 연봉은 1억 7558만원(출처 : 2018e스포츠 실태조사 보고서)입니다. 계산하기 쉽게 선수 1명당 1억이라고 하면 연봉으로만 최소 5억원에서 최대 10억원의 비용이 나갑니다. 여기에 숙소 생활에 필요한 관리 비용은 월 몇천만원이 넘게 소비됩니다. 감독, 코치를 비롯한 코칭스태프와 사무국 직원들의 인건비는 빼더라도, LCK 1군이라면 달마다 1억 가까이 비용이 나갑니다. 1년이면 12억이네요. 물론 상위권 팀들은 더 많이 쓰겠죠? 4. 기본적인 운영비가 '억'소리나는 데 비해 수익은 매우 적습니다. 먼저 우승 상금부터 볼까요? 2019년 LCK 스피링 상금은 2억 9500만원으로 우승했을 시 1억원을 받습니다. 상금을 받더라도 고스란히 구단의 수익으로 남지 않습니다. 세금을 뗀 몇천만원의 금액을 또 선수들과 나누기 마련이죠. 그러면 우승을 해도 손에 남는 건 사실 상 얼마 안됩니다. 마치 월급날의 제 통장을 보는 것 같은 기분이군요. 5. 스포츠 구단의 주요 수익 중 하나인 MD상품(굿즈) 판매는 기대보다 성과가 미비합니다. 매 시즌 각 구단들마다 유니폼, 휴대폰 케이스, 피규어 등 다양한 상품을 내놓지만, 판매량이 적어 수익에 큰 도움이 되지 않습니다. 그나마 T1은 판매량이 높지만, LCK 규격 외의 글로벌 인기구단이니까요. 6. 우승 상금도 적고, 굿즈 판매도 미비하고. 그러면 스포츠 구단의 백미인 이적료는 어떨까요? 현재 선수와 구단 사이에서 계약 기간은 최소 1년입니다. 최근에는 장기 계약도 나오고 있지만, 아직도 대부분의 선수들은 구단과 1년 계약을 맺고 있습니다. 그래서 서머가 끝나면 이적료 없이 선수들의 이적이 이뤄집니다. 법적으로 문제될 것은 아무것도 없지만, 구단 입장에서는 1년 동안 스타 플레이어의 연봉을 다 주고도 이적할 때는 한푼도 못 받습니다. 예를 들자면 2018년 서머에 강등한 'BBQ 올리버스'는 몇 억의 연봉을 주고 유명 선수들을 데려왔지만, 최악의 경기력으로 팀이 강등하고 말았습니다. 선수들은 계약이 끝나서 이적료 없이 다른 팀으로 이적했고요. 구단 운영이 엉망이었던 것과 연봉은 연봉대로 쓰고 구단 수익은 아무 것도 없었던 셈이죠. 7. 구단 수익의 핵심 중 하나인 스폰서십 역시 부족합니다. 이건 한국 특유의 시장성 때문이기도 합니다. 미국이나 유럽, 중국은 그나마 수익이라고 부를 수 있는 스폰서십 후원이 있으니까요. 그런데 한국 시장을 노린 스폰서십은 보통 현물로 지원됩니다. 월 몇 백만원 상당의 현물, 그리고 약간의 현금. 해외 대회에 자주 나가는 구단은 더 나은 계약을 받기도 하지만, LCK의 위상에 비하면 정말 말도 안 되는 금액입니다. 그나마도 차라리 해외 구단을 후원하는 기업이 많아서 LCK 구단은 계약하기도 힘든 상황입니다. LCK 스폰서십에 중국 인터넷 방송국이 많은 이유도 그냥 스폰서십으로는 비용이 적으니 방송을 추가로 계약하기 때문입니다. 8. 이런 저런 수익들을 모두 합쳐도 구단은 매번 적자를 보게 됩니다. 라이엇게임즈도 이런 상황을 알고 있습니다. 그래서 1부 리그에 있으면 연간 1억씩 총 10억원을 지원해줍니다. 구단마다 1억씩이네요. 구단마다 월에 1억을 넘게 쓰는 데 1년에 1억이라... 다행히 부족하다고 생각했는지 추가로 아이템 판매 금액의 25%를 리그와, 구단, 선수 등에 배분하는 정책을 실시하고 있습니다. 하지만 리그와 선수들과 나눠야 하니 실질적으로 구단에게 돌아가는 금액은 적은 편입니다. 결국 쓰는 비용에 비해서는 택도 없는 상황이죠. 9. 결국 현재 LCK에서 구단을 운영하는 건 마케팅 비용입니다. 자사 브랜드를 알리기 위해 매몰 비용을 쓰는 셈이죠. 1년 광고 비용과 연간 구단 운영비를 비교했는데, 구단 운영비가 더 많이 든다? 아니면 회사가 구단을 운영할 정신이 없다? 그러면 진에어처럼 운영을 포기하게 됩니다. 현재 네이밍 스폰서지만, 일부 운영비를 제공하고 있을 뿐 거의 손을 뗀 상황이니까요. 스베누 코리아도, CJ 엔투스도 비슷합니다. 구단 운영이 마케팅인 상황에서 마케팅이 되지 않으면 구단을 포기할 수밖에 없으니까요. 진에어 그린윙스가 1부 리그에 있는데도 쉽게 인수가 되지 않는 이유도 이처럼 운영 비용이 어마어마하기 것도 주요 원인일 겁니다. 10. 구단들도 이런 문제를 알고 있습니다. 그래서 새 수익 모델을 찾기 위해 고민 중입니다. 선수 연봉이 적어서 운영비가 적을 때는 "그냥 광고하는 셈 치자"라고 할 수 있었는데, 이제는 운영비가 너무 많아졌거든요. 그리고 구단들은 이미 국내 시장의 한계를 잘 알고 있습니다. 그래서 해외 시장을 노리고 있죠. 최근에 유튜브에 올라오는 LCK 구단들의 영상 콘텐츠를 보면 작년과는 기획과 때깔이 모두 다릅니다. 컴캐스트의 투자를 받은 T1은 그야말로 차원이 다른 콘텐츠를 제작하고 있고, 다른 팀들도 못지 않게 뽑아내고 있습니다. 물론 이 와중에 kt롤스터는... 11. 개인적으로 한국에서 구단 운영만으로 수익을 내는 건 정말 불가능에 가까운 것 같습니다. 이는 대부분의 경기를 온라인 소비하는 e스포츠의 특수성 때문입니다. 거기다가 한국 시장 자체가 작은 이유도 있겠죠. LCS의 팀 리쿼드, TSM, C9이나 LEC의 프나틱, G2, SK게이밍은 MD 판매와 스폰서십으로 수익을 내는 전통의 구단들이니까요. LPL이야 말할 것도 없고요. 시장의 차이란 거죠. 12. 가장 좋은 건 라이엇게임즈가 장기적으로 EPL이나 MLB, NBA처럼 거액의 중계권료를 받아서 각 리그의 구단들에게 배분하면 좋겠지만, 협회도 아니고 사기업에게 바라기에는 좀 어려울 겁니다. 결국 현재 LCK는 마케팅 비용으로 1년에 10억 이상 쓸 수 있는 팀들만 남을 가능성이 점점 높아지고 있습니다. 과연 각 구단들은 이 위기를 넘어설 수 있을까요? 사족1. LCK는 좀 낫습니다. 시청자 뷰도 높고, 유명도만큼 기업들의 관심도 크니까요. 하지만 배틀그라운드나 포트나이트, 스타2를 운영하는 국내 구단들은 관계자들이 영혼을 갈아넣는 열정 페이로 운영되는 곳이 많습니다. 그나마 오버워치는 블리자드가 MBL처럼 운영하려는 모양이지만, 너무 큰 그림을 그렸는지 완성도 하기 전에 찢어지게 생긴터라. 0

이 게시판에 등록된 그대지킴이님의 최근 게시물 |

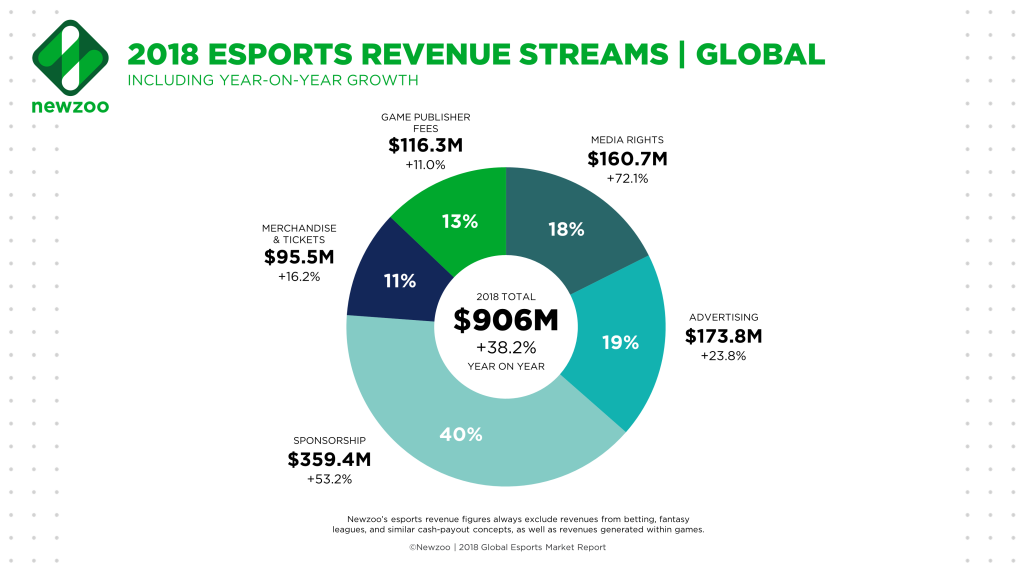

|

https://www.polygon.com/2016/9/13/12891656/the-past-present-and-future-of-league-of-legends-studio-riot-games

이거는 좀 옛날 이야기인데 라이엇이 리그 자체가 수익을 내지 않기를 원한다는 이야기가 있었죠. 게임 개발사로서의 라이엇과 리그 꾸려가는... 더 보기

이거는 좀 옛날 이야기인데 라이엇이 리그 자체가 수익을 내지 않기를 원한다는 이야기가 있었죠. 게임 개발사로서의 라이엇과 리그 꾸려가는... 더 보기

https://www.polygon.com/2016/9/13/12891656/the-past-present-and-future-of-league-of-legends-studio-riot-games

이거는 좀 옛날 이야기인데 라이엇이 리그 자체가 수익을 내지 않기를 원한다는 이야기가 있었죠. 게임 개발사로서의 라이엇과 리그 꾸려가는 입장의 라이엇이 충돌(conflict of interest)하기 때문이고, 가장 좋은 방법은 이스포츠 부분을 분사시켜서 별도로 운영하면 되겠지만 텐센트가 그걸 두고 볼지는 모르겠다 뭐 이런 썰이 돌았으니까요

https://esportsobserver.com/opinion-there-is-no-war-for-broadcast-rights-in-esports

그리고 중계권 부분은 파이가 더 커질 수도 있읍니다. 아직 리그 중계측의 공식 광고 이외에 중계권자들은 광고도 잘 안 넣는 분위기인데다가, 유료 모델을 아직 도입하지 않았기 때문이라고 하네요

이거는 좀 옛날 이야기인데 라이엇이 리그 자체가 수익을 내지 않기를 원한다는 이야기가 있었죠. 게임 개발사로서의 라이엇과 리그 꾸려가는 입장의 라이엇이 충돌(conflict of interest)하기 때문이고, 가장 좋은 방법은 이스포츠 부분을 분사시켜서 별도로 운영하면 되겠지만 텐센트가 그걸 두고 볼지는 모르겠다 뭐 이런 썰이 돌았으니까요

https://esportsobserver.com/opinion-there-is-no-war-for-broadcast-rights-in-esports

그리고 중계권 부분은 파이가 더 커질 수도 있읍니다. 아직 리그 중계측의 공식 광고 이외에 중계권자들은 광고도 잘 안 넣는 분위기인데다가, 유료 모델을 아직 도입하지 않았기 때문이라고 하네요

예전에 비슷한 이야기가 나와서 링크 걸어드리면

https://redtea.kr/?b=31&n=58666

짤이 짤려서 2018년 버전 찾아드립니다 (2017년과 큰 차이는 없네요) 글로벌하게 봐도 스폰서쉽 - 광고 - 중계권료 순인데 한국이 역시 small market인가 싶읍니다

개인적인 생각입니다만, 한국 이스포츠 신이 글로벌 시장에서 아직 유의미한 존재는 맞지만 이른바 main player는 더 이상 아니라고 봅니다

타국 대비 뛰어났던 점이라면 리그 운영과 (예를 들어 2패하면 탈락하는 듀얼토너먼트 방식을 아직도 'GSL format'이라고 할 정도죠) 중계 기술이었는데 그 장점들 다 뽑아먹혀서 따라잡혔고 방송이나 중계도 앞서가지 못하고 자금력도 밀리고 스폰도 못 따오고 아니면 글로벌 판을 좌지우지 할 수 있는 대회나 협의체를 만들지도 못하고 (WCG의 몰락이 아쉬운 점이기도 합니다) 남은 건 오로지 선수 수급 뿐인데, 기량이 뛰어난 선수를 배출하는 건 맞지만 딱 거기까지죠. 그나마도 몇몇 종목에 편중되어 있으니까요.

타국 대비 뛰어났던 점이라면 리그 운영과 (예를 들어 2패하면 탈락하는 듀얼토너먼트 방식을 아직도 'GSL format'이라고 할 정도죠) 중계 기술이었는데 그 장점들 다 뽑아먹혀서 따라잡혔고 방송이나 중계도 앞서가지 못하고 자금력도 밀리고 스폰도 못 따오고 아니면 글로벌 판을 좌지우지 할 수 있는 대회나 협의체를 만들지도 못하고 (WCG의 몰락이 아쉬운 점이기도 합니다) 남은 건 오로지 선수 수급 뿐인데, 기량이 뛰어난 선수를 배출하는 건 맞지만 딱 거기까지죠. 그나마도 몇몇 종목에 편중되어 있으니까요.

E스포츠의 수익성 문제는 해외라고 해서 사정이 딱히 다르지 않습니다. 북미, 유럽 구단 중에 e스포츠에 대한 투자로부터 안정적이며 높은 수익률을 내고 있는 구단은 극소수이고 오히려 대부분의 구단이 한국보다 훨씬 많은 손실을 감수하며 돈을 쏟아붓고 있는 상태죠. 그리고 수익을 낸다 한들 전통적인 스포츠에서 보여주는 중계권 중심의 수익구조와는 차이가 큽니다. Big4(롤, 옵치, 도타2, 카스) 모두 서로 상이한 모델을 채택하고 있는 것처럼 보이지만 본질을 뜯어보면 게임 개발사의 지원 내지는 파트너십과 스폰서에 대한 의존도가 지나치게 ... 더 보기

E스포츠의 수익성 문제는 해외라고 해서 사정이 딱히 다르지 않습니다. 북미, 유럽 구단 중에 e스포츠에 대한 투자로부터 안정적이며 높은 수익률을 내고 있는 구단은 극소수이고 오히려 대부분의 구단이 한국보다 훨씬 많은 손실을 감수하며 돈을 쏟아붓고 있는 상태죠. 그리고 수익을 낸다 한들 전통적인 스포츠에서 보여주는 중계권 중심의 수익구조와는 차이가 큽니다. Big4(롤, 옵치, 도타2, 카스) 모두 서로 상이한 모델을 채택하고 있는 것처럼 보이지만 본질을 뜯어보면 게임 개발사의 지원 내지는 파트너십과 스폰서에 대한 의존도가 지나치게 높은 상태죠. 이 두 가지 요소가 현재의 모델을 지탱하고 있다는게 E스포츠의 한계를 보여주는 부분이기도 합니다. 개발사의 개입에 대해서는 E스포츠가 게임 그 자체의 홍보수단이기도 하기 때문에 그들에게 손을 벌리는게 큰 문제가 없어보일 수도 있지만 반대로 이야기해서 개발사가 어떤 이유에서든지 해당 게임의 E스포츠에 대한 투자를 중단하고 싶으면 리그가 순식간에 없어질 수 있다는 뜻이기도 하죠. 그리고 그들의 지원이 결코 영속적이지 못할 것이라고 판단할만한 근거는 굉장히 많은 편이고요. 가장 대표적으로 상정해볼 수 있는 케이스는 게임사가 시장에서 기존의 자사 게임과 카나볼릭한 관계에 있는 새 게임을 출시 했을 때 기존의 게임을 스스로 죽여야할 때이죠. 이것의 표본과 같은 사례가 한국의 스1/스2리그 전환일테고요. 아니면 단순히 e스포츠 투자의 수익성에 대한 게임사의 평가가 변화하기만 해도 얼마든지 플러그를 뽑아버릴 수 있습니다. 히오스의 사례가 여기에 해당하겠죠. 이는 전통 스포츠와 다르게 게임은 유통기한이 존재하는 '상품'이고 유행을 타며, 게임사는 항상 새로운 게임을 개발하여야한다는 산업의 생태에서 기인한 차이이기 때문에 쉽사리 극복 될 수 있는 성질의 것이 아니라고 생각합니다. 그리고 스폰서십에 대한 의존도 역시 e스포츠를 대체할 수 있는 매체가 워낙 많기 때문에 역시나 불안정한 요소라고 볼 수 있죠. 현재 이에 대해 가장 직접적으로 영향을 끼치고 있는 것이 스트리밍이고요. 결국 스폰서 수입이 주라면 스폰서 노출을 자유롭게 컨트롤 할 수 있는 스트리머가 E스포츠 선수와 완벽한 대체관계에 있다고 볼 수 있으니까요. 롤 프로구단의 운영 하나만 가지고 성공한 TSM조차 롤에서는 큰 수익을 거두지 못했고 포트나이트로 다각화 성공 이후 사실상 주 수입원과 브랜드 파워가 포트나이트 스트리머들에게서 나오는 케이스가 이를 단적으로 보여주는 부분이라고 할 수 있겠죠. 또한 다양한 구단에서 E스포츠 선수를 영입할 때 선수의 기량 뿐만 아니라 스트리밍 가치를 보고 영입을 추진하는 쪽으로 판도가 변화하고 있는 것도 이런 부분을 시사하고요. 결론을 이야기하면 E스포츠는 임요환과 온게임넷이 처음 이 실험을 시작한 이래 상금 몇백억을 걸고 리그가 치루어지는 지금까지도 전 지구상 그 어디서도 전통 스포츠와 비슷한 수준의 안정적이고 자생적인 수익구조를 만들어낸 역사가 없다고 할 수 있습니다. 그렇다면 왜 그렇게 많은 돈이 이 씬에 몰리고 있는가라는 의문이 생기죠. 그건 투자자들이 우리가 아직은 알지 못하는 어떤 '미래가치'가 존재한다고 믿고 있기 때문입니다. E스포츠가 the next big thing이 되리라는 믿음, 그리고 그것을 대비한 브랜드 파워를 확보하기 위한 경쟁을 하고 있는 것이죠. 그리고 그 미래가치를 어떤 모습으로 구현할 것인가는 아직 아무도 풀지 못한 애니그마이고 많은 오너들이 기업가 정신을 살려서 머리 싸메고 도전하고 있는게 현재 모습이라는게 이 판을 바라보는 제 분석인데... 글의 논조만 봐도 아시겠지만 저는 상당한 회의론자 중 하나이고 현재의 상태가 버블에 가깝지 않나 싶은 생각을 종종합니다. 더군다나 한국의 경우는 언어, 시장의 크기, 타임존 측면에서 굉장히 불리한 위치에 놓여있는게 사실이라서 더욱 그렇기도 하고요. 근데 결국 이 문제는 장기적 차원에서 접근하는게 맞고 국내 구단들도 그런 쪽으로 초점을 맞춰야하지 않나 싶긴 합니다.

| 목록 |

|